はじめまして、"みをつくし"です。

以前は大好きな音楽ゲームをやりまくっていたりその話をブログという形式で公開していたのですが、今回は長年手を出したかった作曲活動を始めてBMSの大規模なイベント「BOFXVII」に参加させていただきました。

BMSのダウンロードはこちらから

ここまでの道のりを書き残して忘備録として活用したいと思います。

作曲を始めた経緯

中高生の頃から作曲はずっとやってみたいと考えていたのですが、そのきっかけになった音ゲーもやりたいし..と葛藤していたところ、音ゲーのほうがキリのいいところまで辿り着くことができたので資金を貯めて作曲に手を出した次第です。

機材を揃える

DTMを始めるにはDAW(作曲ソフト)、それを動かすコンピュータが最低限必要になります。

私と同年代の方だと任天堂のゲーム機でリリースされていた"バンブラ"シリーズですでに触れたことがあるかもしれませんね。

私も中学生だった当時にソフトを購入して遊んでいましたが、音楽に対する知識が足らず作曲ソフトとしてはうまく活用することができていませんでした..。

(当時としてもあくまでゲームソフトだったため扱いにくいものだったでしょう。実用上はもっと操作しやすい入力機器や大きな画面が欲しいですね)

現代のDAWには作曲をサポートする機能や、単純作業を効率化するコマンドが充実しているので効率よく制作作業を行うことができます。

どのDAWにするか

無料で使えるCakewalk、MacPCやiPad、何ならiPhoneを購入すると付属するGaragebandなどもありますが、検索したときに出てくる情報量があまり多くなかったため、国内での人気が高いCubaseを選定しました。

新バージョンが発売されるたびに使い方が書かれた書籍が出版されたり、Youtuberの方がハウツー動画を公開したりしてくれるので分からないことがあったときに対処法を見つけやすいです。

今回はそこまでする余裕がなかったのですが、各種操作をショートカット化できるので、操作への理解が深まるほど作業の効率化を図ることができるのだとか。

理論を学ぶ

私は幼少期から楽器をやっていましたが理論に関して理解する機会を得られなかったので、この歳でようやく音楽理論を理解するためにスキルマーケット"ココナラ"で人を見つけ、レッスンを受講しました。

世の中に音楽理論の本はたくさん出回っているのでそれを読んで理解することもできるとは思いますが(私はうまくできませんでした)、レッスンをしてくださった方が目的に合わせて講義内容を調整してくださったり、問題演習を挟んで理解度を確認してくださったので確実な経験値を得ることができました。

氏のカリキュラムの区切りの良いところまで受講した際に「ここから先は知りたくなったらまた受講しよう」という話になったので受講をいったん中断して作曲作業に入りました。

この情勢で中断していた演奏活動を再開するときにも役立つのでとても良い投資だったと思います。

2023年追記:

理論系の入門書をいくつか手に取りましたが、"作曲少女"がいちばんベターかな、と感じました。ライトノベルのような形でお話が進行するなかで「まずは耳コピができるようになれ」、「理論書は作曲をできるようになった人向けの書籍だ」、「ベースラインが作れれば和音も構成できる」などとDTMを始めるうえで必要な情報だけ書いてくれていました。

Webサイト上でもSoundQuest様が非常にわかりやすく説明してくれています。ストリーミングサイトの埋め込みリンクが添えられているので実用例も知れて良いですね。

作曲作業へ

理論がある程度分かったので作曲作業へ。

この工程は順番が人やジャンルによって違いがあると思いますが今回私はこの順番で進めた、という過程を書き残します。

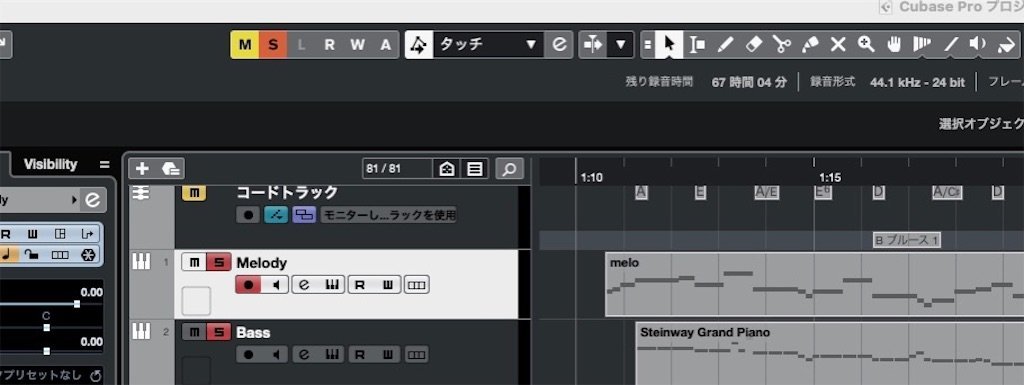

DAWソフトの画面構成、いろいろありすぎて難解ですよね。どのソフトも画面の構成は大体同じなので制作を進めながら慣れていきました。

▲初めのうちは左上付近だけ見ていればOK

メロディとベースラインを配置

デフォルトの状態だと配置した音符がピアノの音で再生されます。

和音は後で配置するとして、この段階ではメロディとベース音だけ配置していわゆる"下書き"を行っていきます。

鍵盤系の入力機器は持っていた方が良いと思います。いわゆる"MIDIキーボード"という機器です。

左手でベースライン、右手でメロディを同時に演奏して違和感が無いか確認しながら配置できるようになります

(鍵盤数が48以下のものを使うと件の使用方法では鍵盤が足りなくなってしまいがちなので注意)。

作曲するのはとりあえずサビだけ作ってもいいし、イントロから作っても大丈夫です。

メロディとベースラインがかみ合っている感じがしない、それぞれのセクションの繋ぎ方が分からないといった自体が道中で起こったので、ジャンルはなんでも良いのでバンドスコアを用意して、それをDAWに写すところから始めました。

DAWの操作に慣れることもできますし、一曲あたり数百円~1000円とそれほど高価なものではないのでぜひ。まれに図書館の「音楽」コーナーにも置かれていたりします。

和音(コード)の配置

曲の骨組みができたので和音を配置します。

自分も理論の理解が不完全なはずなので無難に聴こえる"ダイアトニックコード"をまず配置して、それを少し変形させることで望んだ和音に変えていきました。

Cubaseには"コードトラック"という機能があり、そこに配置するとその場のノリで配置したコードが何という名称なのか判別できたり、後にトラックが増えたときにコードトラックからコピー&ペーストできたり、コード名を参照しながら再生することができます。

これだけでもけっこう"それっぽい"ですね。

2023年追記:

現行バージョンでのコードトラックは扱いにくいな、と感じ始めました。あくまで当時和音のことが分からなかった頃に取っ掛かりとして使用していたので、ここまで活用できただけでも十分でしょう。

ここまでの工程を"作曲"と定義し、以降は曲として盛り上げるために"編曲"をしていきます。

次の記事はこちら

![T-スクェア/ベスト・コレクション [復刻版] (バンド・スコア) T-スクェア/ベスト・コレクション [復刻版] (バンド・スコア)](https://m.media-amazon.com/images/I/4183rDfnpvL._SL500_.jpg)